Pouco mais de dois meses atrás, a Cinemateca Brasileira abria novamente as suas portas, depois de quase dois anos com as atividades interrompidas. A instituição, que preserva o maior acervo audiovisual da América Latina, sofreu o quinto incêndio da sua história em 2021, no seguimento de uma série de desmontes que, embora agravados durante o (des)governo de Jair Bolsonaro, remontam a um projeto de sucateamento cultural muito mais antigo no país. Ontem, ganhou repercussão um caso judicial no estado de Santa Catarina, sul do Brasil, de uma menina de 11 anos, vítima de estupro, impedida de interromper a sua gravidez. Embora a gestação decorrente de violação sexual seja uma dos únicas circunstâncias em que a legislação brasileira permite a realização do aborto, a juíza Joana Ribeiro Zimmer, acompanhada da promotora Mirela Dutra Alberton, tentaram induzir a criança a manter o bebê. Dois relatos que parecem apenas exemplos isolados do absurdo que impera no país, em todas as esferas. Filmes como Creche-Lar (1978), de Maria Luiza d’Aboim, Trabalhadoras Metalúrgicas (1978), de Olga Futemma e Renato Tapajós, Mulheres da Boca (1982), de Inês Castilho e Cida Aidar, Mulheres: Uma outra história (1988) e Amores de Rua (1994), de Eunice Gutman, podem, contudo, provar uma relação mais íntima entre estes dois infelizes acontecimentos, e entre o passado e o presente.

Creche-Lar (1978), de Maria Luiza d’Aboim © Direitos Reservados.

O programa Uma outra história – Cinco filmes sobre o trabalho feminino no Brasil – a ser exibido no Museu do Aljube, em Lisboa, no dia 25 de junho, e fruto de uma parceria entre a plataforma feminista Another Screen e a estrutura Cinelimite – estampa as realidades de mulheres mães, mulheres metalúrgicas, mulheres prostitutas e mulheres políticas, tão distintas como semelhantes. A partir de montagens objetivas, que não ultrapassam 35 minutos cada, as curta-metragens miram no contar de histórias e acertam no recontar da História. Três camadas de leitura são possíveis: aquela que privilegia a dimensão arquivística destes filmes, muitos deles perdidos ou colocados à margem da grande narrativa da Sétima Arte; aquela que destaca a dimensão documental destas imagens, enquanto retratos mais ou menos fidedignos de uma época e de um contexto social; e, por fim, aquela que elege a dimensão afetiva, no que toca à experiência de escuta e de proximidade pelas mulheres atrás das câmeras para com as mulheres em frente a elas.

Importante assinalar, ainda, que os filmes recortam um momento crucial na história do Brasil, um país que nunca conseguiu, verdadeiramente, livrar-se do fantasma da ditadura militar (1964 – ?). O fim dos “anos de chumbo” foi resultado, na verdade, de uma “abertura lenta, gradual e segura”, slogan instituído em 1975 pelo governo Geisel, no mesmo ano em que o jornalista, professor e dramaturgo brasileiro Vladimir Herzog é assassinado numa das instalações do DOI-CODI – os Centros de Operações de Defesa Interna, ou, em outras palavras, centros de tortura e homicídios. Com uma Lei de Anistia recíproca, que equivocada e estrategicamente equipara a violência institucionalizada pelo Estado e a contra-violência da luta democrática, resta um Brasil, sozinho na América Latina, a empurrar a própria história para debaixo do tapete.

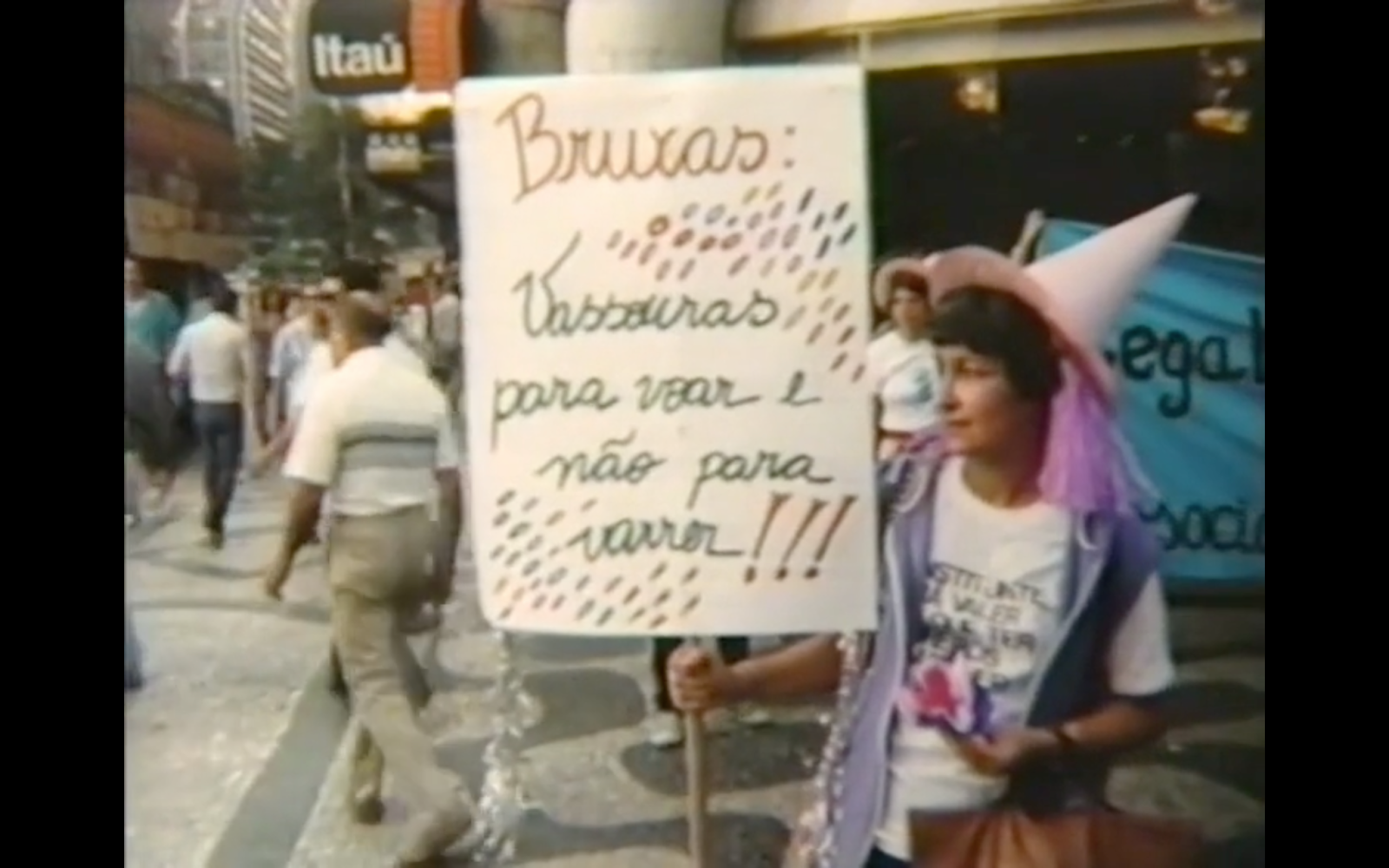

Mulheres: Uma outra história (1988), de Eunice Gutman. © Direitos Reservados

É nesse sentido que a opção pela palavra “trabalho” no título da sessão parece tão bem ajustada. A sua origem etimológica é dupla. Do latim tripalium (“tri”, três, e “palum”, madeira), o termo designava um instrumento de tortura europeu, formado por três estacas de madeira cruzadas em que os escravos eram acorrentados para ser açoitados. Este sentido original é preservado, por exemplo, no francês travailler, que significa “sentir dor” ou “sofrer”. Mas o trabalho também é labor, laborare, sem o qual não existe o elaborar ou o colaborar. É este o fardo do ser mulher no Brasil: articular todos os traumas de uma nação. Incendiadas, violentadas ou simplesmente esquecidas. Engana-se, contudo, quem pressupõe a paralisia, a autopiedade ou o recalcamento como reações a este trabalho duro. “Se a ideia é que a prostituta é coitada, infeliz, miserável, não esperem isso de mim”, desafia, com um sorriso de ponta à ponta, uma das personagens em Amores de Rua.

Fortalecidas pelo desejo e pelo amor – que devem aqui ser interpretados menos num sentido romântico do que como métodos de sobrevivência –, as mulheres da creche, da fábrica, da Boca, do Congresso e do cinema têm em comum uma profunda vontade de autonomia. Autonomia de corpo, de ritmo, de sexo, de voz e de criação. “Toda ‘mulher direita’ tem a fantasia de ser prostituta e toda prostituta tem a fantasia de ser ‘mulher direita'”, preconiza, ainda, outra personagem em Amores de Rua. Em outras palavras, toda mulher, e todo o Brasil, têm a fantasia de serem livres.

Laila Nuñez

[Foto de destaque: Mulheres: Uma outra história (1988), de Eunice Gutman. © Direitos Reservados]