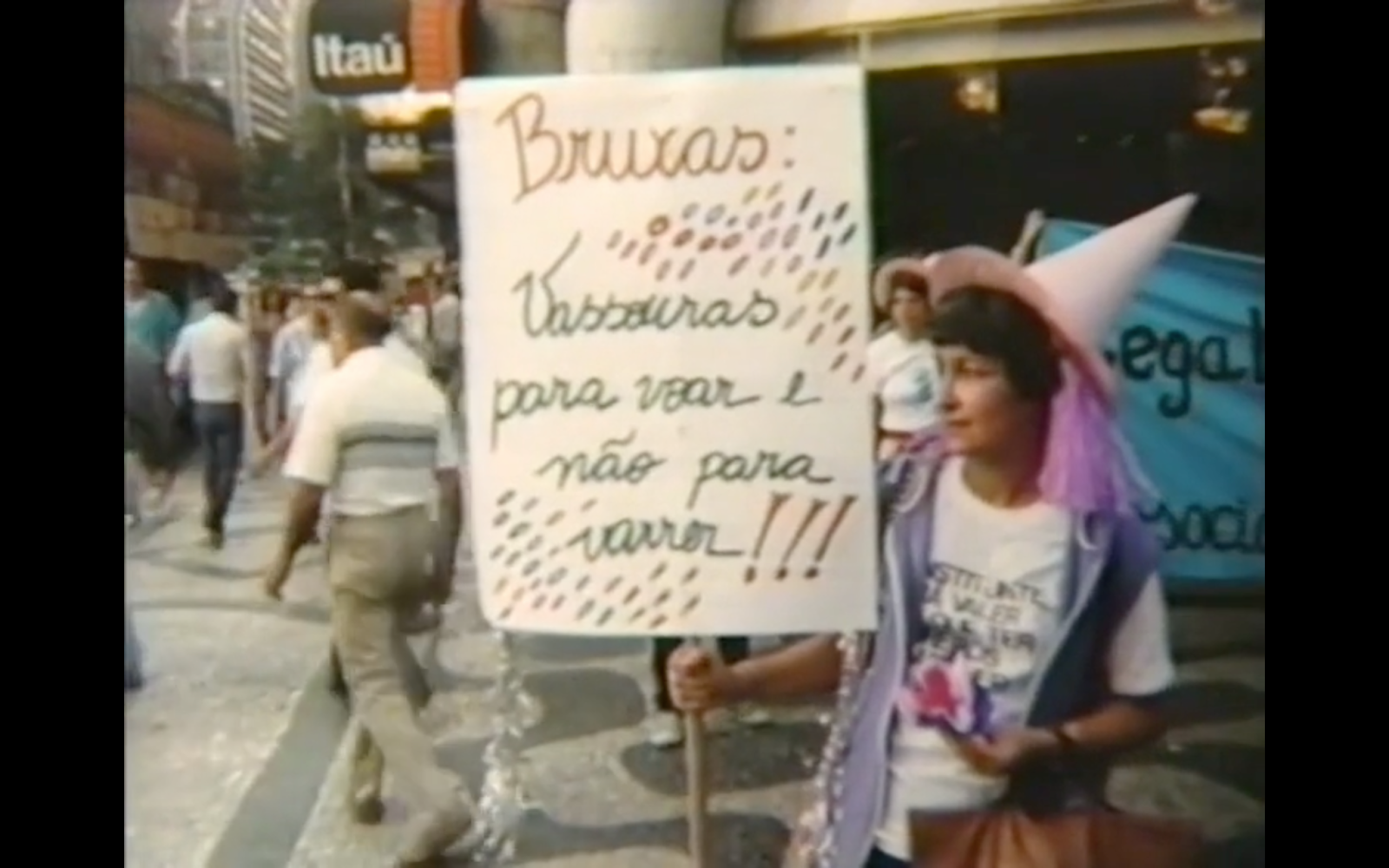

Roald Dahl é um poéte maudit que conseguiu atingir um nível de popularidade massiva. Talvez não tenha apreendido o “controlo do universo” como Godard pensou de Hitchcock, mas a sua obra, no mínimo, corrompeu Inglaterra. Inglaterra e as crianças do resto do mundo que leram os seus livros sem censura parental (que sem os ler […]