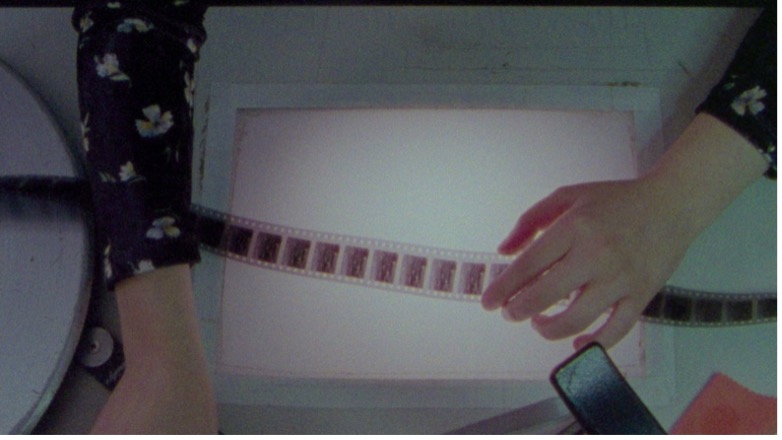

A Entrevista Ana respirou profundamente e uma grande aceitação deu a seu rosto um ar de mulher. “Amor”, Laços de Família Clarice Lispector A Entrevista (1966), de Helena Solberg, afigura-se como o espelho no qual a realizadora questiona o seu ar de mulher. Em voice over, sete dezenas de outras mulheres, de rostos invisíveis, com a excepção de Helena e […]