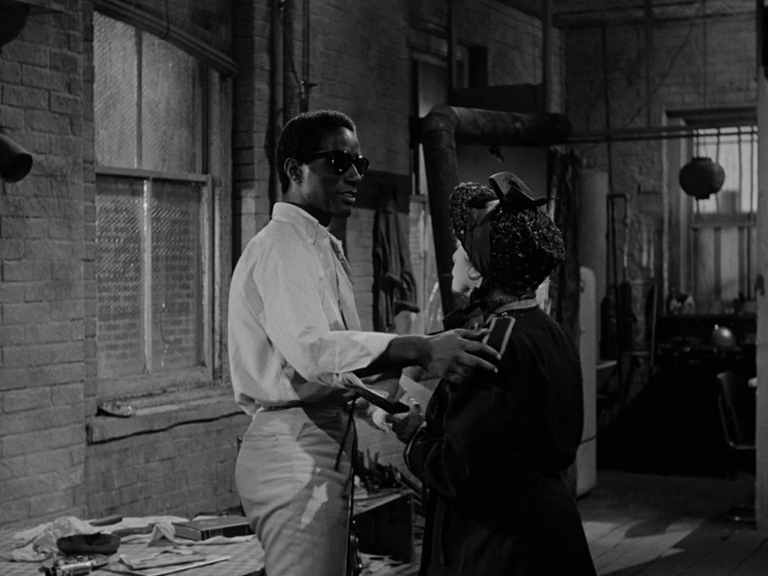

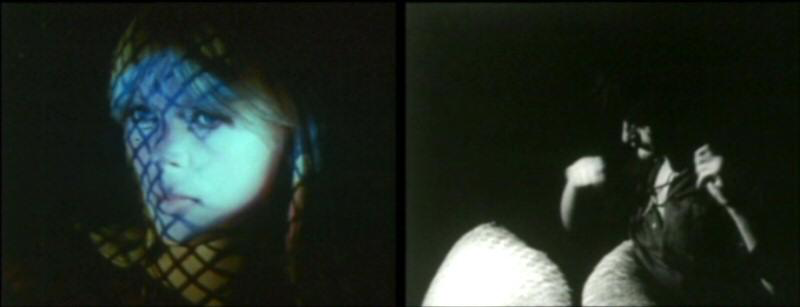

Há uma imperturbável maré de simplicidade que nos circunda na primeira longa-metragem da escocesa Charlotte Wells. Paradoxalmente constrói-se entre a complexidade de uma memória coletiva e a suavidade das imagens, através das quais viajamos em Aftersun (2022). O filme começa in media res com um dos registos de vídeo de Sophie (Frankie Corio) na sua […]

Aftersun: Adeus, pai!