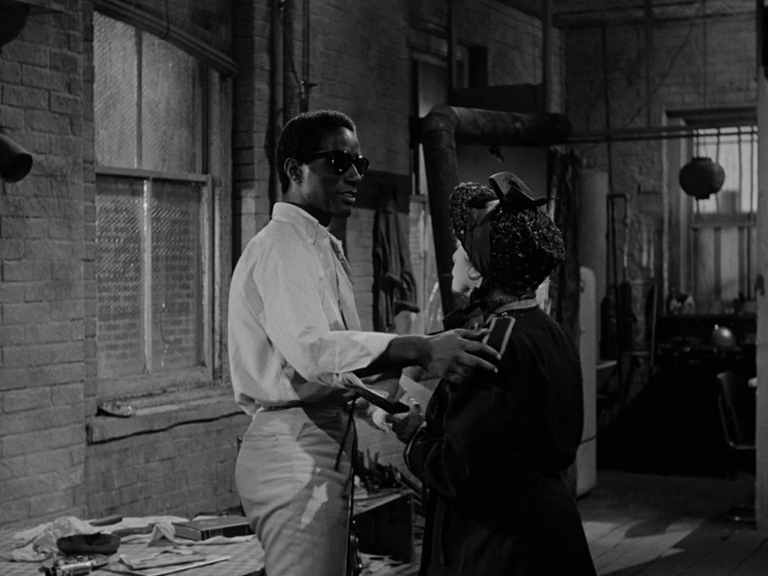

Num loft desmazelado em Nova Iorque, o realizador Jim Dunn (William Redfield), juntamente com o operador de câmara J.J. Burden (Roscoe Lee Brown) debate-se por filmar um “retrato autêntico” de um conjunto de heroinómanos, nove cool cats, que entre o sopro do sono e o frenesim do jazz que tocam, anseiam a chegada do dealer.

The Connection (1961), a primeira longa-metragem de Shirley Clarke, exibida na secção Riscos do DocLisboa, manifesta-se assim nesta paisagem de um stimmung Beatnik: no interior de uma espelunca, nove “gatos” proferem discursos lânguidos, como num spoken word sedado, que atravessa o espaço a partir de todos os flancos, em harmonia com a coreografia giratória da câmara. Entre o fumo dos cigarros, os suores, e o ruído exterior das veias da cidade, o bramir do saxofone, juntamente com o piano, a bateria e o baixo, produzem as únicas frases com nexo.

No mise en abyme estabelecido a partir do primeiro momento do filme, é nos dito o que não é “verdadeiramente real”: uma montagem de found footage feita por J.J. Burden a partir da rodagem do filme de Jim Dunn. Neste abismo que se converte no filme dentro do filme, vai sendo construído um retrato dionisíaco — in vino veritas (pense-se no filme de Clarke, Portrait of Jason de 1967) — em torno da ética (ou da falta dela). The Connection mantém visível o palco da peça de teatro homónima de Jack Gleber, que lhe é referente, ao condensar toda a ação no mesmo espaço. Porém, é na dialética entre elementos intrínsecos à narrativa que essa relação é potenciada. Atente-se no jogo de luz e sombra, em que o primeiro é materializado num foco que o realizador aponta a cada personagem, provocando nelas um desconforto expressivo, e a segunda, metafórica de uma representação da contracultura, bem como da relação de vampirismo do realizador sobre os sujeitos filmados, procurando sugar-lhes a energia autêntica, para condensar em realismo no seu filme futuro. Este jogo também está presente na representação do fora de campo: o obsceno (fora de cena), que no espaço se materializa na casa de banho, um lugar entre o sagrado e o profano, onde o flash da heroína corresponde a uma purificação (novamente à luz), tornando-o numa espécie de confessionário. Este momento de iluminação estende-se também ao realizador que procura fazer um filme “honesto”, alheio à ideia mais pálida do ambiente em que se encontra.

Pense-se na obra da artista plástica Nan Goldin, através das suas palavras sobre a ética na masterclass que deu no Teatro Rivoli, em Setembro do ano passado, onde disse que (em tradução livre) “para fotografar prostitutas nas suas vidas, tem que se viver como prostituta pelo menos um dia”. Bem como, nas palavras de Pedro Costa no livro “Um Melro Dourado, um ramo de flores, uma colher de prata” a propósito do incontornável No Quarto de Vanda (2000): “Claro que entrei naquele quarto com um desejo de ficção, não desejava um documentário. Se fosse esse o caso, teria sido o fim do mundo e do filme. Fui lá para amar a Vanda, o bairro, para ver pela primeira vez (…)” .

Aludindo a uma fórmula brechtiana do elenco poder-se ia dizer que o filme tem apenas quatro personagens: o grupo de heroinómanos, o realizador Jim, o operador de câmara J.J. e o dueto Cowboy (Carl Lee) e Sister Salvation (Barbara Winchester). Os primeiros representam o realismo; o segundo a vaidade ingénua de extrair o néctar desse realismo para lhe chamar “verdade”; o terceiro, que acoplado à câmara representa o “verdadeiro real”; e os últimos representam o sagrado e profano que, neste contexto, se pode traduzir, usando as palavras de Jean-Louis Comolli, pelas condições da própria experiência.

Sebastião Casanova